×

×

×

×

![]()

ここは「ワニワニ学級へようこそ」×「駿煌会」(しゅんこうかい)×上原輝男記念会」の公式ホームページです。

アニメや理数など身近な様々なことをを通して上原輝男先生が探求された人間(心意伝承)について、自由な発想で新たに探求しようとしています。

簡単なお知らせは「駿煌会×上原輝男記念会」ツイッター

https://twitter.com/syunkoukai?lang=ja

運営者 たぬき先生 紹介

おことわり

これまで ぷらら で有料開設していたワニワニ学級のHPですが、ぷららがHPサービスを終了ということなので、こちらのHPと統合しました。

無料HPサイトなので、容量に限りがある関係で、画像などは極力控えなければなりません。

ということでワニワニ学級の大きな特色の一つであった「天体写真」等々のコーナーも含め、ほとんどのコーナーは大幅に割愛せざrをえませんでした。

更新時のひとこと

8月6日

今日は広島原爆投下80年の日です。

80年前の朝、広島駅で恩師の上原輝男先生は被爆されました。

原爆体験についてはいろいろば場で伺ったのですが、先生のスタンスとしては、核兵器廃絶 戦争は絶対に二度と起こしてはならない 等々を声高に主張していた、という印象は私にはありません。

戦争を行ってしまう人間の愚かさについては何度も耳にしましたが・・・・。

人間という生きものの愚かさについては嫌というほど目にしたと。

そんな先生が後世にきちんと伝えたいとしたのは、そんな愚かな人間たちではあっても、純粋な魂が確かに存在している、という事実でした。

上原先生が被爆体験をもとに書かれた私小説「忘れ水物語」というのがあります。

その追い書きにそのあたりのことが触れられているのですが、具体的にはその小説の中の「かぼちゃの少女」という章がそれにあたります。現実対応にまみれて愚かなことを繰り返す人間たちの中にあって、そうしたことに汚染されていない魂の存在。そこにかすかな希望があるということでしょうか。

さすがにその章をここに転載することはできません。

ただ、この章の冒頭が上原先生による原爆の惨状を語っている部分になります。

ほんの少しだけ紹介します。

『被爆者たちは、夜明けに死んだ。

生きながらに幽霊と化した、人類最初の変身者たちは、もう泣きもしなかったし、 もう助けをも求めなかった。

ただ黙々と、意志があるのか、ないのか、夢遊病者のように歩いた。もう振り向 く力もないのかと思うと、ゆっくり頭を廻らしたりした。その後ろ姿に共通のこと

は、必ず両手をわざわざ幽霊手にして、両脇あたりにぶらぶらさせていた。

私は後になって思った。あれはやっぱり、人間の最大苦痛の全身的表現にちがい ないと。譬えてみれば、道に転んだ二、三歳の童児が、手離しで泣く一瞬前の姿と

同じであった。

死に直面している人間に、神仏は死の恐怖を与えない。覚悟が定まったからでは ない。現実には、生と死との陥没した谷間に放り込まれた亡者の群れにちがいなか

った。けれども亡者たちは、再び生き返ろうと努力したり、自分から完全な冷たい 死骸となりきらないことにおいて、亡者であった。

亡者は、助けを求めない。』

*旧ワニワニHPに掲載していた 原爆に関しての先生の語録は

上原輝男記念会 リンク集・資料集

に転載しました。是非御覧ください。

4月12日 夕方

昨日、4月11日は恩師である上原輝男先生の没後29年目の命日でした。命日にちなんで寄せられた5つの文章は上原輝男記念会HP(リンク集 資料集)に更新したのですが、その中には私の書いた

「教育・人間関係等々を見つめ直す 「縁」から「結び」へ

〜夫婦(みょうと)・師弟関係 から考える〜 」

も混じっています。

古来日本人の婚姻に関する意識や師弟関係の意識から、学校教育や社会生活全体の人間関係について考えています。

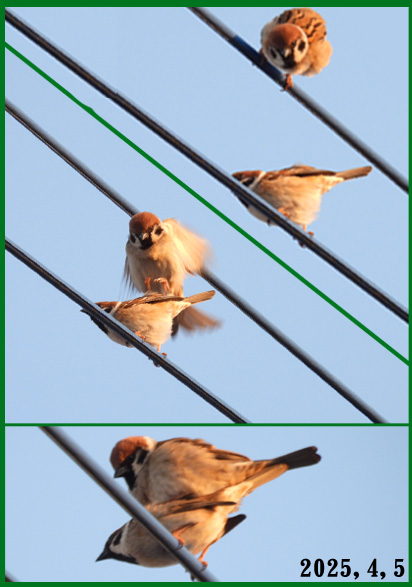

月面画像や鳥の画像もなかなか更新できないうちに随分とたまっています。今日はその中から昨日の文章にちなんで 「夫婦」と思われる スズメ と 鴨 の画像を紹介します。本当に夫婦なのかどうかはわかりませんが(笑)

こちらは3枚組です

目次

(現在すべて工事中です)

リンク集

上原輝男記念会 公式HP

上原輝男記念会 リンク集・資料集

上原輝男記念会ブログ(著書抜粋)

たぬきの館 現代にいきる上原輝男